استخدام اللهجات المحلية في الرواية العربية المعاصرة

شهدت الرواية العربية تحولات لغوية متسارعة، عكست سعي الكتّاب إلى إعادة صياغة علاقتهم بالواقع من خلال اللغة. لم يعد التعبير الأدبي مقتصرًا على الفصحى بوصفها الوعاء الجامع للثقافة، بل ظهرت موجة واعية من التجريب تسعى إلى استحضار اللهجات المحلية كوسيط تعبيري يوازي الواقع بكل تشظياته. هذا التوجه لا يعبّر فقط عن انفتاح فني، بل يشير إلى وعي جديد بدور اللغة بوصفها حاملة للهويات، وأداة تكشف الطبقات الاجتماعية والاختلافات الثقافية داخل المجتمع الواحد. وبهذا، لم تعد اللهجة مجرّد عنصر لغوي هامشي، بل تحوّلت إلى مكوّن سردي رئيسي يعبّر عن انكسارات الشخصيات، وحنين الأماكن، وإيقاع الحياة اليومية في أصدق حالاته.

محتويات

- 1 استخدام اللهجات المحلية في السرد الروائي العربي

- 2 أسباب لجوء الروائيين إلى اللهجات المحلية

- 3 أثر استخدام اللهجات على بنية النص الروائي

- 4 التحديات التي تواجه توظيف اللهجات في الرواية

- 5 اللهجات المحلية وتقديم الشخصيات الروائية

- 6 مقارنة بين تجارب روائية عربية في استخدام اللهجة

- 7 تأثير اللهجات المحلية على التلقي والتأويل

- 8 مستقبل استخدام اللهجات في الرواية العربية

- 9 كيف تؤثر اللهجة المحلية على العلاقة العاطفية بين القارئ والنص؟

- 10 ما دور اللهجة في التعبير عن التحولات الداخلية للشخصية الروائية؟

- 11 ما الفرق بين استخدام اللهجة لتجسيد الواقع، واستخدامها كأداة رمزية في السرد؟

استخدام اللهجات المحلية في السرد الروائي العربي

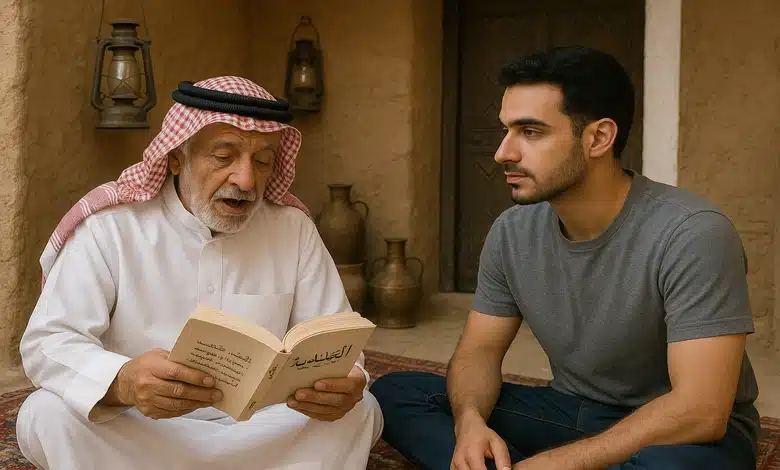

شهد السرد الروائي العربي في العقود الأخيرة تحولًا ملحوظًا من حيث اللغة والأسلوب، حيث بدأ كثير من الكُتّاب باستخدام اللهجات المحلية كأداة تعبيرية فعّالة في نصوصهم. ساعد هذا التحول على تقريب النصوص من الواقع الاجتماعي والثقافي للجمهور العربي، مما عزز من عنصر التفاعل والاندماج. عكست اللهجات المحلية في السرد التنوع اللغوي والثقافي في العالم العربي، وساهمت في خلق طابع محليّ خاص بكل رواية. عمد الروائيون إلى إدماج هذه اللهجات ليس فقط في الحوارات، بل في بعض الأحيان ضمن السرد نفسه، ما أضفى على النص روحًا حية نابضة بالشخصية المحلية.

عند استخدام اللهجة، يُبقي الكاتب على صلة قوية بالبيئة التي ينقلها، ويُبرز التفاصيل الدقيقة التي قد لا تنقلها الفصحى بنفس الكفاءة. لهذا السبب، حرص العديد من الروائيين على أن تكون اللهجة أداة دلالية وليست مجرد زخرفة لغوية. من خلال توظيف المفردات المحلية، استطاع الكتّاب إضفاء الواقعية على شخصياتهم، وتصوير ملامحهم النفسية والاجتماعية بطريقة أكثر صدقًا. لهذا السبب، برزت أعمال كثيرة في الساحة الأدبية اعتمدت على اللهجات المحلية كجزء من أسلوبها، ما خلق جسرًا بين النص والقارئ.

لكن بالرغم من هذه الفوائد، يثير هذا الاستخدام نقاشات حادة بين النقاد والقراء، فالبعض يرى أن اللهجة قد تُفقد النص جماليته الأدبية إذا أُفرط في استخدامها، فيما يرى آخرون أنها تُضفي عليه طابعًا إنسانيًا حميميًا لا تحققه الفصحى وحدها. بهذا يتبين أن اللهجة المحلية أصبحت أداة فنية مرنة في يد الكاتب، يُحسن استخدامها من يُتقن التوازن بين الإبداع اللغوي والواقعية الاجتماعية، ويختم السرد بأسلوب يعلو بالمعنى ولا يشتته.

كيف توظف الروايات الحديثة اللهجة في الحوار والسرد؟

اتجهت الروايات الحديثة في الوطن العربي إلى إعادة تعريف العلاقة بين اللغة والشخصية من خلال توظيف اللهجة المحلية بشكل مدروس في الحوار والسرد. ركّز العديد من الروائيين على جعل الحوار وسيلة تعبير صادقة عن هوية الشخصيات الاجتماعية والثقافية، ما جعل اللهجة تنبض بحيوية الواقع اليومي. لجأ الكتّاب إلى استخدام اللهجات في الحوارات لإبراز الفروق الطبقية، والانتماءات الإقليمية، بل وأحيانًا لإظهار الصراعات الداخلية التي تعيشها الشخصيات، مما عمّق من الطابع الدرامي للنص.

في بعض الأعمال، امتد تأثير اللهجة إلى السرد نفسه، حيث وظّف الكُتّاب بعض التراكيب والأساليب المحكية لإضفاء نغمة محلية على النص دون التخلي الكامل عن الفصحى. أدى هذا التداخل بين اللهجة والفصحى إلى تكوين مستوى لغوي ثالث يُمكن وصفه بالمزج الإبداعي، بحيث تُستخدم الفصحى كإطار بنيوي، بينما تتسلل اللهجة لتلوين المشهد وإعطاءه بُعدًا وجدانيًا. بهذا الشكل، لم تعد اللهجة مجرد وسيلة تواصل بين الشخصيات، بل تحوّلت إلى أداة بنائية داخل النص الروائي.

مع تصاعد هذا التوجه، أصبحت الرواية مساحة لتجريب الحدود بين مستويات اللغة، حيث يحافظ السرد على صلابته الأدبية، بينما يفتح الحوار نوافذ على عوالم قريبة من القارئ. بهذا التوازن الدقيق، توظف الروايات الحديثة اللهجة بطريقة تخلق تنوعًا لغويًا يثري التجربة القرائية، ويزيد من التأثير النفسي للنص. لذلك، تبرز اللهجة في هذه الأعمال كعنصر سردي يُفعّل الذاكرة الجمعية ويمنح الرواية خصوصية ثقافية لا يمكن تجاهلها.

الفرق بين السرد بالفصحى والحوار باللهجة المحلية

يُظهر الفرق بين السرد بالفصحى والحوار باللهجة المحلية مدى تنوع الأبعاد الفنية واللغوية التي يستطيع الكاتب استخدامها للتعبير عن فكرته. يُحافظ السرد بالفصحى عادة على البنية الكلاسيكية للنص، ما يمنحه طابعًا أدبيًا ومقروئية أوسع، بينما يُوظف الحوار باللهجة لإضفاء الحيوية والواقعية على الشخصيات. يُمكّن هذا التوزيع اللغوي الكاتب من الفصل بين عالم السرد التأملي العام وعالم الشخصيات الحيّ المشبع بالتفاصيل اليومية.

يُتيح استخدام الفصحى في السرد إيصال الأفكار المجردة، والوصف التفصيلي، والانتقالات الزمنية والمكانية بسلاسة وأناقة لغوية. في المقابل، يُضفي الحوار باللهجة دفئًا إنسانيًا على الشخصيات، ويمنحها صوتًا خاصًا يُعبّر عن انتمائها الثقافي والاجتماعي. يَبرز هذا الفرق جليًا عند مقارنة الأعمال التي تستخدم الفصحى بشكل كلي بتلك التي تعتمد المزج بين الفصحى واللهجة، حيث تبدو الثانية أكثر ارتباطًا بالواقع ومتعة للقارئ.

لكن لا يُمكن تجاهل التحديات التي تواجه الكاتب عند الموازنة بين الفصحى واللهجة. فالإفراط في استخدام اللهجة قد يُربك القارئ غير المألوف بها، بينما الإبقاء على الفصحى في كل المواضع قد يُفقد الشخصيات بعضًا من مصداقيتها. لهذا السبب، يتطلب الاستخدام الذكي للغتين حسًا لغويًا دقيقًا، وقدرة على التحكم في النغمة والسياق. ويُبرز هذا الفرق مهارة الكاتب في جعل لغته وسيلة للتعبير الفني لا مجرد أداة نقل.

نماذج سردية استخدمت اللهجة لتعميق التفاعل مع القارئ

برزت عدة نماذج سردية في الأدب العربي الحديث استخدمت اللهجة المحلية بذكاء لتعميق التفاعل بين النص والقارئ، حيث ساهم هذا التوظيف في خلق نوع من الألفة والحميمية بين الشخصيات والقارئ. لجأ العديد من الكُتّاب إلى استخدام اللهجة كأداة لكسر الحواجز بين العمل الأدبي والمتلقي، ونجحوا في تحويل النص إلى مرآة تعكس تفاصيل الحياة اليومية بلغة مألوفة. من بين أبرز هذه النماذج، روايات نجيب محفوظ التي مزجت بين السرد بالفصحى والحوار بالمصرية العامية، ما منحها خصوصية مميزة ومصداقية عالية.

كما اعتمدت رضوى عاشور في بعض أعمالها على اللهجة الفلسطينية والمصرية لإبراز هوية الشخصيات وواقعها الاجتماعي، دون الإخلال بجمالية النص. كذلك، استخدم إلياس خوري اللهجة اللبنانية بفعالية ضمن الحوارات لإضفاء بُعد نفسي واجتماعي على شخوصه، ما جعل القارئ يشعر بقربه من تلك الشخصيات. لم يتوقف الأمر عند اللهجات الكبرى، بل ظهرت نماذج استخدمت لهجات مغاربية وخليجية، مما أضفى طابعًا محليًا شديد الوضوح، مثل بعض روايات عبد الرحمن منيف وواسيني الأعرج.

من خلال هذه النماذج، تبيّن أن اللهجة ليست عائقًا أمام الإبداع، بل جسرًا للتعبير عن الهويات المتعددة. سمح هذا الاستخدام بتقديم سرد ينبض بالحياة، ويتقاطع مع تجارب القارئ الذاتية. لهذا السبب، تُمثّل هذه النماذج تجارب ناجحة في إدماج اللهجات ضمن النصوص الأدبية، ما يُعزز من دور الأدب في تمثيل الواقع بكل تنوعه وثرائه.

أسباب لجوء الروائيين إلى اللهجات المحلية

يلجأ الروائيون إلى استخدام اللهجات المحلية في أعمالهم الأدبية لتحقيق مزيد من التفاعل والواقعية في السرد. يعمد الكاتب إلى تجاوز الفصحى أحيانًا ليُحاكي صوت الشخصيات كما يُنطق في الواقع، مما يعزز شعور القارئ بأن ما يقرؤه هو حياة حقيقية تُروى. يحرص الروائي على التقاط التفاصيل الدقيقة للبيئة المحيطة، وغالبًا ما يجد في اللهجة المحلية الوسيلة الأقرب لالتقاط تلك الخصوصيات التي لا يمكن للفصحى التعبير عنها بدقة. ويُضفي استخدام اللهجة بعدًا عاطفيًا وإنسانيًا على النص، فيشعر القارئ بالقرب من الشخصيات وكأنه يعرفها شخصيًا. يُوظف الكاتب هذا الأسلوب ليعكس التفاوتات الطبقية، والانتماءات الثقافية، والاختلافات الجغرافية، ما يُضفي على الرواية تنوعًا غنيًا بالأصوات والتجارب.

يتجه بعض الروائيين أيضًا إلى اللهجة كوسيلة للمقاومة الثقافية، فيستخدمونها ليُعيدوا الاعتبار إلى لغات مهمشة أو غير معترف بها رسميًا، ويجعلونها حاضرة بقوة في المشهد السردي. تستحضر اللهجة المحلية في النصوص الإبداعية ارتباطًا عميقًا بالأرض والتاريخ والذاكرة، فيُصبح السرد أداة لإحياء التراث اللامادي الذي قد يتلاشى تحت ضغط العولمة والتوحيد اللغوي. تسمح اللهجة بتقديم النص بأسلوب أكثر مرونة وعفوية، ما يُسهم في تخفيف النبرة الرسمية وجعل الحوار أكثر حيوية. تُمكن اللغة العامية القارئ من الدخول في صلب البيئة التي تتشكل منها الرواية، دون حواجز لغوية أو مصطلحات مجردة.

هل اللهجة تعزز المصداقية والشعور بالانتماء؟

يعزز استخدام اللهجة المحلية في الروايات الأدبية من مصداقية النص ويُقوي الإحساس بالانتماء لدى القارئ. يُمكّن الكاتب من رسم الشخصيات بملامح واقعية تنبع من طريقة نطقهم وحديثهم اليومي، فيُصبح الصوت الروائي صادقًا ومعبرًا عن طبيعة المجتمع المصوَّر. يُحاكي استخدام اللهجة الطريقة التي يتحدث بها الناس فعليًا، ما يجعل القارئ يشعر بأنه يستمع إلى شخصيات حقيقية وليست مجرد نماذج أدبية متخيلة. ينقل الروائي عبر اللهجة تفاصيل دقيقة تُعبّر عن المكان والانتماء الجغرافي، فتُزرع الرواية في تربة حقيقية تمنحها بعدًا مكانيًا واضحًا.

يُضيف استخدام اللهجة نغمة وجدانية تشد القارئ إلى عالم السرد، وتُعيد إليه ذكريات أو مشاهد مألوفة من حياته الشخصية أو مجتمعه، مما يخلق جسرًا خفيًا بين القارئ والنص. يُسهم هذا الأسلوب في إثارة التعاطف مع الشخصيات، وفهم دوافعهم، والانخراط في تجاربهم بطريقة تتجاوز الحواجز اللغوية أو الرسمية. تُرسخ اللهجة الانتماء للمجموعة الثقافية التي تنتمي إليها الشخصيات، فتُظهر الترابط بين اللغة والهوية، وتُبرز كيف تُشكل اللهجة جزءًا لا يتجزأ من الذات.

بالتالي، لا يُستخدم هذا الأسلوب لمجرد الزينة أو الإثارة، بل هو عنصر جوهري في بناء النصوص الروائية الصادقة التي تتحدث بلغة الناس وتعكس همومهم وتجاربهم اليومية. يُحقق هذا الدمج بين اللغة والواقع هدفًا فنيًا وإنسانيًا عميقًا يجعل الرواية أكثر قربًا وارتباطًا بجمهورها.

دور الخلفية الثقافية والاجتماعية في اختيار اللهجة

تلعب الخلفية الثقافية والاجتماعية للكاتب دورًا حاسمًا في تحديد اللهجة التي يستخدمها في روايته. ينطلق الروائي من بيئته الأولى، من الأصوات التي نشأ بينها، ليصوغ بها عالَمه السردي. تُشكل اللهجة جزءًا من ذاكرة الكاتب، ما يجعل استخدامها في النص وسيلة لإحياء الحنين والارتباط بالأصل. يعكس اختيار اللهجة مواقف الكاتب تجاه الطبقات الاجتماعية، والانتماءات العرقية أو الجغرافية، بل وتجاه السلطة الثقافية ذاتها، حيث يُفضل بعض الروائيين رفع صوت المهمشين عبر استحضار لغاتهم اليومية.

يميل الروائيون القادمون من بيئات متعددة الطبقات أو المتنوعة ثقافيًا إلى التنقل بين اللهجات، مما يثري النص ويمنحه واقعية تعددية. يُبرز استخدام اللهجة أثر التربية والمحيط الاجتماعي، ويُتيح للكاتب تسليط الضوء على صراعات الطبقات أو تباينات القيم بين المجتمعات المختلفة. يعكس النص المحكي بلهجة محلية وجهة نظر الكاتب حول ما يُعتبر “مألوفًا” أو “غريبًا”، ويُظهر التوتر أحيانًا بين المركز الثقافي (الذي تمثله الفصحى) والهامش (الذي تمثله اللهجات).

في هذا السياق، لا يكون اختيار اللهجة عشوائيًا، بل نابعًا من قناعة بأن اللغة ليست أداة محايدة، بل كيان يحمل ملامح اجتماعية ونفسية. يُظهر الكاتب من خلال اختياره مدى انحيازه لطبقة معينة، أو لرؤية ثقافية تسعى لتفكيك القوالب الجامدة وإعادة الاعتبار لأصوات مغيبة. يندمج الكاتب في تجربة سردية يعكس من خلالها أثر بيئته ووعيه، وتُصبح اللهجة وسيلة لصياغة الحقيقة بأسلوب يحمل خصوصية التجربة الإنسانية.

كيف تؤثر البيئة المحلية على اللغة الروائية؟

تؤثر البيئة المحلية بعمق على اللغة الروائية، إذ تُسهم في تشكيل نبرة السرد، ومعجم المفردات، وطريقة التعبير. تُطبع اللغة بطابع المكان، فيتماهى الأسلوب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للبيئة التي تنمو فيها الرواية. يلتقط الكاتب من محيطه صورًا ومصطلحات وتراكيب لغوية تُعبر عن الواقع كما هو، لا كما ينبغي أن يكون. يتحول النص إلى مرآة تعكس عادات الناس، وطرقهم في الحديث، وتفاصيل يومياتهم، ما يُضفي على الرواية طابعًا محليًا حيويًا.

يمتزج السرد بلغة الحياة اليومية التي تتشرب من البيئة أصوات الأسواق، وعبارات الجدة، وصيحات الأطفال، فتنبض الكلمات بحياة حقيقية. تُغني البيئة المحلية النص من خلال ما تفرزه من استعارات مأخوذة من طبيعة المكان، مثل الصحارى، أو الجبال، أو المدن الساحلية، فتُصبح الرواية محمّلة بدلالات حسية تحاكي الذاكرة والمخيلة معًا. يُساهم هذا التداخل بين اللغة والبيئة في منح النص طابعًا عضويًا، يشعر القارئ بأنه يسير في الأزقة، ويشم روائح الطهو، ويصغي إلى ضجيج الحارات.

أثر استخدام اللهجات على بنية النص الروائي

يعكس استخدام اللهجات في النص الروائي تحوّلًا لافتًا في البنية الأدبية، إذ يعمد الروائي إلى إدخال عناصر محكية تعزز من طابع الواقعية وتمنح السرد نكهة محلية مميزة. يختار الروائيون اللهجة كأداة فنية للتعبير عن شخصياتهم، مما يُسهم في رسم ملامح اجتماعية وثقافية دقيقة. يُعزز استخدام اللهجات من مصداقية الشخصيات، ويُقرّب القارئ من أجواء الرواية، لا سيما حين تتناول قصصًا تدور في بيئات محددة جغرافيًا أو طبقيًا. كما يُعيد الكاتب عبر اللهجة توزيع التركيز السردي، إذ تُصبح اللغة في ذاتها موضوعًا للحكاية، لا مجرّد وسيلة للسرد.

يلجأ بعض الكُتّاب إلى استعمال اللهجة بهدف كسر الإيقاع التقليدي للغة الفصحى، فيُدخلون تنوعًا إيقاعيًا يُضفي حيوية على السرد. يفرض استخدام اللهجات على بنية النص تكيّفًا لغويًا يستدعي تعديلًا في بناء الجمل، مما يؤدي إلى ظهور أنماط لغوية هجينة تتأرجح بين الفصحى والمحكية. يُغيّر هذا الدمج من شكل الفقرة الروائية ويمنحها طابعًا مرنًا يتلاءم مع إيقاع الحياة اليومية.

علاوة على ذلك، يُظهر توظيف اللهجات التوتر القائم بين اللغة الرسمية واللغة الشعبية، ويخلق توترًا فنيًا يُثري التجربة القرائية. يُساعد هذا التوتر في تسليط الضوء على الفروقات الاجتماعية والثقافية بين الشخصيات، ويكشف عن صراعات الهوية والانتماء. تُتيح اللهجات للكاتب الغوص في عمق الذات الشعبية، وتُقدّم مدخلًا لفهم التقاليد، الأمثال، والموروث الثقافي المتجذّر في الوعي الجمعي.

التأثير الأسلوبي للغة المحكية داخل الرواية

يُحدث إدخال اللغة المحكية في النص الروائي تغييرًا جوهريًا في الأسلوب الأدبي، إذ يتجاوز الكاتب الشكل التقليدي للغة ليُعبّر عن صوت شخصياته بمرونة أقرب إلى الواقع. يُضفي استخدام المحكية دفئًا إنسانيًا على الحوارات، ويُعيد تشكيل الإيقاع الداخلي للنص بما يُواكب التوترات الشعورية والانفعالات النفسية للشخصيات. يُبرز الأسلوب المحكي طبيعة الحياة اليومية ويُقرّب المسافة بين القارئ والنص، خاصة عندما تُمثّل اللغة المحكية الخلفية اللغوية للقارئ نفسه.

يُساعد اعتماد اللغة المحكية على كشف النوايا الداخلية للشخصيات بطريقة مباشرة، كما يُعبّر عن الهويات الفردية والجماعية بصورة دقيقة. يُستخدم هذا النمط اللغوي لنقل التعابير الشعبية والتراكيب التي يصعب ترجمتها إلى الفصحى دون أن تفقد روحها. يُضيف هذا الطابع الشفهي نكهة سردية متميزة تُميّز العمل الروائي عن غيره، ويُعمّق البعد الواقعي للشخصيات والأحداث.

عندما يُتقن الكاتب توظيف المحكية، يُحوّل اللغة إلى مرآة تعكس الحالة الاجتماعية والنفسية للمتكلم، مما يمنح النص تنوعًا في النبرة والأسلوب. يُمكن للغة المحكية أن تُعبّر عن الهزل والجد، وتُعزز من التوتر أو الانفراج بحسب السياق. يُتيح هذا التعدد الأسلوبي للروائي اللعب على مستويات متعددة من اللغة والمعنى، ويُثري التجربة الجمالية للنص.

كيف تعيد اللهجة تشكيل إيقاع النص؟

تعيد اللهجة المحلية رسم خريطة الإيقاع الداخلي للنص الروائي، إذ تُضفي عليه نغمة صوتية تختلف عن تلك التي تُنتجها اللغة الفصحى. يُفضّل كثير من الروائيين توظيف اللهجة لأنهم يجدون فيها مرونة صوتية تُناسب تنوّع المشاهد وتقلّب مزاج الشخصيات. يُضيف هذا التنويع نبرة سردية جديدة تُكسر رتابة الإيقاع التقليدي وتُحدث حالة من التفاعل الحسي بين النص والقارئ.

يُؤدي إدخال اللهجة إلى تغيير البنية الإيقاعية من خلال تقديم جمل قصيرة، مكثفة، وسريعة الإيقاع، أو جمل طويلة مليئة بالاستطراد والعاطفة، وذلك بحسب طبيعة الموقف السردي. يُمكن للهجة أن تُسرّع السرد أو تُبطئه، وفقًا للنغمة الشعورية التي تحملها، وبالتالي تُتيح للكاتب التحكّم الدقيق بإيقاع القراءة. يُعيد هذا التلاعب بالإيقاع إنتاج النص بطريقة تُحاكي الإيقاع الداخلي للشخصية، مما يمنح السرد حيوية حقيقية.

يتحوّل الإيقاع الناتج عن اللهجة إلى وسيلة تعبير قائمة بذاتها، إذ يُصبح صوت الشخصية عاملًا فنيًا يُغني النص ويدفعه نحو آفاق إبداعية أوسع. يُمكن للهجة أن تُعبّر عن التوتر، الغضب، الحنين، أو حتى التهكم، من خلال نغمتها وإيقاعها الخاص. يُبرز هذا الاستخدام قدرة اللهجة على محاكاة الإيقاع النفسي والاجتماعي للشخصيات، ويُحوّل النص إلى تجربة صوتية بصرية متكاملة.

العلاقة بين اللغة المستخدمة والهوية الأدبية للنص

ترتبط اللغة المستخدمة في النص الروائي بشكل وثيق بالهوية الأدبية التي يسعى الكاتب لتكريسها، إذ تُعتبر اللغة أداة التعبير الأولى عن الرؤية الفكرية والجمالية للمؤلف. يُؤدي اختيار نوع اللغة، سواء كانت فصحى تقليدية أو لهجة محكية، إلى تحديد طبيعة النص وانتمائه الأدبي. يُعبّر الكاتب من خلال لغته عن خلفيته الثقافية، موقعه الطبقي، وتوجهه الفني، مما يجعل اللغة عنصرًا حاسمًا في بناء هوية النص.

يُسهم استخدام اللهجة في بناء نص أدبي له طابع خاص، يتجاوز القوالب اللغوية الجاهزة نحو إنتاج لغة جديدة تعكس الواقع المحلي وتنقل نبض الشارع. يُتيح هذا الخيار للكاتب ترسيخ هوية سردية فريدة تُعبّر عن خصوصية البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها النص. يُمكن للغة أن تُحوّل النص إلى وثيقة ثقافية، تحمل ملامح المجتمع المحلي وتُحافظ على تفاصيله.

يُساعد تداخل اللغات واللهجات في تشكيل طبقات متعددة من المعنى، ويمنح النص عمقًا دلاليًا يُعبّر عن التعدد الثقافي والتاريخي للشخصيات. يُعيد الكاتب عبر هذا التداخل صياغة حدود اللغة الأدبية، ويكسر النمط التقليدي للكتابة، مما يُعزّز من فرادة النص ويُثبّت بصمته الخاصة في المشهد الأدبي. يُمكن أن تُصبح اللغة نفسها بطلًا في الرواية، تُحرّك الأحداث وتُحدّد مجريات الحكاية.

التحديات التي تواجه توظيف اللهجات في الرواية

يشكّل توظيف اللهجات المحلية في الرواية العربية معضلة إبداعية ولغوية وثقافية معقدة، إذ يطرح تحديات متعددة أمام الكاتب والقارئ على حد سواء. يضطر الروائي إلى الموازنة بين الواقعية التي تفرضها بيئة الشخوص واللغة اليومية التي يتحدث بها الناس، وبين الفصحى التي تُعد الوعاء الأدبي الأوسع انتشارًا وفهمًا. يواجه الكاتب صعوبة في اختيار النبرة التي تتناسب مع الشخصية والسياق دون أن يُخلّ بجمالية النص أو يسقط في الابتذال. تتعقّد المشكلة أكثر حين يُستخدم تعدد اللهجات داخل النص الواحد، ما يستوجب مهارة خاصة في الحفاظ على تماسك اللغة السردية دون الوقوع في فوضى لسانية تُربك القارئ.

يُجبر استخدام اللهجة الكاتب على اتخاذ قرارات أسلوبية صعبة تتعلق بمستوى اللغة المناسب ومتى وأين يُدرج الكلمات المحكية. غالبًا ما تُحدث هذه القرارات فجوة بين الطابع الشفوي والتعبير الأدبي، ما يؤدي إلى إضعاف الإيقاع العام للنص إذا لم يُحسن الكاتب المزج بينهما. كما تُثير اللهجات حساسية ثقافية ترتبط بالطبقات الاجتماعية والانتماءات المناطقية، مما يجعل استخدامها محفوفًا بالمخاطر من حيث التأويل وسوء الفهم، خاصة إذا كانت بعض المفردات محمّلة بدلالات سلبية في بعض الثقافات.

بالإضافة إلى ذلك، يُصعّب توظيف اللهجات مهمة الوصول إلى جمهور أوسع، حيث يُحتمل أن تُفهم الرواية ضمن سياق محلي محدود، وهو ما يتعارض مع طموح الانتشار العربي والدولي. لذلك يواجه الكاتب معضلة جمالية ولسانية في آن واحد: كيف يُعبّر عن نبض الواقع دون أن يُعقّد التواصل أو يحدّ من انتشار نصّه؟ يضطر أحيانًا إلى إرفاق توضيحات أو شروحات، مما يُثقل السرد ويفقده طاقته التعبيرية الفطرية.

صعوبة الفهم لدى القارئ غير المحلي

يُواجه القارئ غير المحلي للروايات المكتوبة باللهجة تحديات حقيقية تعيق تفاعله الكامل مع النص. يَجد نفسه في كثير من الأحيان أمام كلمات وتراكيب غريبة لا تنتمي إلى قاموسه اليومي، مما يجعله يعاني لفهم المعنى المقصود أو السياق العام للحوار. يَفقد بذلك الإحساس بالاندماج مع الشخصيات، ويَشعر وكأنه يتابع حوارًا مشفرًا أو مقتطعًا من واقع بعيد لا ينتمي إليه. تُعيق هذه الفجوة اللهجية استمتاع القارئ بالسرد، حيث يُضطر إلى التوقف المتكرر للتأمل أو التخمين، ما يُضعف من سرعة القراءة ويُشتت الانتباه.

يتفاقم الأمر عندما تكون اللهجة المستخدمة محمّلة بتعابير مجازية أو مصطلحات ذات دلالات ثقافية محلية، مما يجعل فهمها يتطلب خلفية معرفية بثقافة الكاتب أو بيئته الاجتماعية. يَشعر القارئ حينها بنوع من الإقصاء اللغوي، حيث يُكتب النص بلغة لا تُراعي تجانسه مع جمهور متعدد الخلفيات. يَؤدي ذلك إلى عزوف بعض القراء عن إتمام الرواية، خصوصًا إذا لم يجدوا فيها عناصر جذب تعوّضهم عن غموض اللغة.

بالرغم من سعي بعض الكتّاب إلى تضمين سياقات توضيحية أو تعويض القارئ ببيئة سردية ثرية تساعده على التخمين، إلا أن اللهجة تبقى عائقًا أمام التلقي السلس، خاصة إذا كانت الرواية تتناول موضوعات معقدة أو تعتمد بشكل كبير على الحوار الداخلي أو التفاعلات الاجتماعية المشحونة بالتفاصيل الثقافية.

إشكالية الترجمة الأدبية للنصوص المكتوبة بلهجة

تُعد ترجمة الروايات المكتوبة باللهجة تحديًا بالغ التعقيد، إذ تتطلب من المترجم مهارات تتجاوز مجرد نقل المعاني الحرفية إلى القدرة على إيصال الروح الثقافية والبيئة الاجتماعية للنص الأصلي. يَواجه المترجم صعوبة كبيرة في إيجاد مكافئ دلالي للهجة في اللغة الهدف، خاصة حين تكون اللهجة غنية بالإيحاءات الشعبية أو التعبيرات المجازية. يَضطر حينها إلى الاختيار بين الحفاظ على الطابع المحلي للنص أو تليينه لصالح القارئ الأجنبي، وهو قرار يحمل أبعادًا جمالية وسياقية حساسة.

يتعرض النص المترجم لخطر فقدان هويته الثقافية إذا تم تعميم اللغة أو تسويتها، إذ تُطمس الخصوصية التي كانت تشكّل أحد أركان جاذبيته. في المقابل، يُعرّض الترجمة للغموض أو الغرابة إذا أُصرّ على نقل اللهجة بشكلها الأصلي دون توضيح، مما يخلق حاجزًا أمام التلقي ويجعل النص يبدو معزولًا أو غير مألوف. يُحاول بعض المترجمين استخدام هوامش أو شروحات، لكن ذلك قد يُثقل النص أو يُفقده طابعه السردي السلس.

يُعاني المترجم كذلك من غياب مصطلحات مقابلة في اللغة الهدف تعكس شحنات العاطفة أو التهكم أو الدعابة التي تحملها اللهجة الأصلية، مما يُحتم عليه أحيانًا إعادة صياغة الجمل بالكامل، وهو ما يُعرض النص لخطر التحوير. تَتفاقم الإشكالية عندما تتشابك اللهجة مع بناء الشخصية أو تطوّرها داخل الرواية، حيث يصبح التلاعب بها تهديدًا للمصداقية الفنية.

بناءً على ذلك، تُبرز الترجمة الأدبية للهجات معضلة جوهرية في الحفاظ على النكهة المحلية مع ضمان القابلية العالمية، وهي معادلة يصعب تحقيقها دون التضحية بجزء من المعنى أو الجمال. لذلك تَتطلب هذه العملية مترجمًا يمتلك خلفية ثقافية مزدوجة وحسًا أدبيًا مرهفًا قادرًا على نقل النص بما يحفظ روحه ويجعله في الوقت ذاته قابلًا للتذوق من جمهور مختلف الخلفيات.

هل تعيق اللهجة انتشار الرواية عربياً ودولياً؟

تُثير مسألة توظيف اللهجات في الروايات العربية تساؤلًا محوريًا حول مدى تأثيرها على انتشار النص خارج نطاقه المحلي، سواء على المستوى العربي أو الدولي. يُلاحظ أن الروايات المكتوبة بلهجة محلية غالبًا ما تجد جمهورًا محدودًا ضمن البيئة الثقافية التي تنتمي إليها، حيث تُصبح مقروئية النص مرهونة بفهم تلك اللهجة. يُقلّص هذا الأمر فرص تداوله في أوساط قراء من دول عربية أخرى تختلف لهجاتهم بشكل جوهري، مما يجعل الرواية تبدو غريبة أو مغلقة على نفسها.

يَحد توظيف اللهجة أيضًا من فرص ترجمة النص وتوزيعه عالميًا، خاصة عندما تكون اللهجة عنصرًا أساسيًا في بناء الشخصيات أو السرد، إذ يَجد المترجم صعوبة في الحفاظ على حيوية النص دون الإخلال بجوهره. يَفترض النجاح الدولي لأي عمل أدبي توفر لغة واضحة يمكن نقلها بسهولة إلى ثقافات مختلفة، وهو ما يصطدم بعقبة اللهجات التي تتطلب تأويلاً ثقافيًا عميقًا. لذلك، يَميل العديد من الكتّاب إلى استخدام الفصحى لتحقيق انتشار أوسع، دون التخلي التام عن اللمسات المحلية التي تُضفي واقعية على العمل.

ومع ذلك، تُشير بعض التجارب الناجحة إلى أن التوظيف الذكي للهجة قد يُساهم في تميّز الرواية، خصوصًا إذا تم بطريقة متوازنة لا تُربك القارئ ولا تُقصيه. يعتمد ذلك على قدرة الكاتب على تطويع اللهجة لتكون عنصرًا دلاليًا يخدم السرد ولا يُعطّله. بالتالي، لا تُعد اللهجة عائقًا حتميًا بقدر ما تُعتبر أداة ذات حدين، تُحسن بعض الأقلام استخدامها بينما تُخفق أخرى فتُقيّد النص داخل جغرافيا لغوية ضيقة. وتُعتبر اللهجة عاملًا مؤثرًا في مدى انتشار الرواية، لكنها ليست العائق الوحيد. تتوقف فاعليتها على الطريقة التي يُوظفها بها الكاتب، ومدى وعيه بضرورة خلق توازن بين الأصالة والانتشار.

اللهجات المحلية وتقديم الشخصيات الروائية

تُسهم اللهجات المحلية في إثراء النصوص الروائية من خلال تقديم الشخصيات بصورة أكثر واقعية وتفصيلًا. تعمد الرواية إلى استخدام اللهجات كأداة سردية فاعلة تُمكّن الكاتب من بناء شخصية متفردة تتحدث بلغة نابعة من بيئتها الاجتماعية والجغرافية، مما يضفي على الحوار صدقًا ويُعزز الإحساس بالمكان والانتماء الثقافي. تُستخدم اللهجات أيضًا لتوضيح التباين بين الشخصيات داخل النص، إذ تُبرز الخلفيات المتنوعة التي تنتمي إليها كل شخصية، فتخلق حالة من التنوع الثقافي الذي يعكس بنية المجتمع الحقيقي. يُساعد استخدام اللهجة المحلية القارئ على فهم طبيعة الشخصية دون الحاجة إلى شرح مباشر، إذ تُعبر الكلمة أو التعبير المحلي عن خلفية طويلة من القيم والعادات والتصورات.

يمكّن اعتماد اللهجة من بناء علاقة مباشرة بين القارئ والشخصية، إذ يشعر القارئ بقربها وبواقعيتها، خاصة إن كانت مألوفة أو تعكس بيئة يعرفها. وبالمقابل، يُثير استخدام لهجة غير مألوفة فضول القارئ ويشجعه على التعمق في فهم الشخصية وسياقها. يُبرع بعض الكتّاب في تطويع اللهجة ضمن بنية السرد دون أن تبدو دخيلة، مما يمنح النص عمقًا لغويًا وإبداعًا أسلوبيًا مميزًا. ومع تطور الرواية العربية، أصبح توظيف اللهجات لا يُعد فقط خيارًا بل ضرورة فنية، إذ لا يمكن بناء شخصيات تنتمي لبيئات واقعية دون أن تنطق بلسان تلك البيئات.

كيف تبرز اللهجة ملامح الشخصية وطبقتها الاجتماعية؟

تُجسد اللهجة المفتاح الأول لفهم ملامح الشخصية وطبقتها الاجتماعية في العمل الروائي، إذ تكشف منذ الوهلة الأولى عن بيئتها ومكانتها. تُظهر اللهجة مدى التعليم الذي تلقته الشخصية، وتُشير إلى مستواها الاقتصادي، بل وتُلمح إلى انتماءاتها الثقافية والسياسية. تُستخدم الألفاظ والتراكيب والكنى الشعبية بوصفها علامات تُميز الطبقات الشعبية، بينما تُستعمل اللغة الأقرب إلى الفصحى أو المُهذبة عند الحديث عن الطبقات الوسطى أو العليا. تُقدم الرواية، من خلال اختيار الكاتب للهجة، قراءة دقيقة للمجتمع وتبايناته الطبقية، مما يُساعد القارئ على رسم صورة واضحة للشخصية بمجرد الاستماع إليها أو قراءة حديثها.

تُسهم الاختلافات اللهجية في رسم ملامح الشخصية النفسية كذلك، إذ يُفهم من طريقة الحديث درجة الثقة بالنفس أو الشعور بالدونية، وتُفصح عن قدر الشخصية على التعبير أو ارتباكها الاجتماعي. تُبرز اللهجة طابع الشخصية المتسلطة أو المترددة، وتنقل مدى تفاعلها مع من حولها، سواء من خلال استعمال النبرة الساخرة أو التعبيرات الحادة أو المفردات الرقيقة. تُساعد هذه الاختلافات على خلق نسيج حي من الشخصيات، فلا تبدو جميعها متشابهة، بل تنبع من بيئات مختلفة تتفاعل داخل النص الروائي.

دور اللهجة في بناء البعد النفسي والانفعالي للشخصية

يُعد توظيف اللهجة في العمل الروائي وسيلة فعّالة لبناء البعد النفسي والانفعالي للشخصية، إذ تنقل اللغة المحكية مشاعرها بطريقة فورية وأقرب إلى الواقع. تُعبر اللهجة عن الانفعالات بصورة مباشرة وصادقة، وتُظهر التوتر أو الحزن أو الفرح في نغمة الكلام وطبيعته. تُكسب اللهجة الشخصية بعدًا داخليًا غنيًا، حيث يُمكن للقارئ أن يشعر بارتباكها من خلال تعثرها في الكلام، أو أن يلمس غضبها من خلال تصاعد حدّة ألفاظها. تُعزز العبارات المحلية العامية قدرة النص على تصوير الحالة النفسية من دون الحاجة إلى توصيفات طويلة، إذ تحمل الكلمة أحيانًا مشاعر كاملة لا يمكن للفصحى التعبير عنها بنفس العمق.

تُتيح اللهجة للمؤلف أن يعبّر عن تذبذب الشخصية، وتمرّدها، أو تأقلمها مع محيطها بطريقة تُلامس التجربة الإنسانية الحقيقية. تُظهر التحولات في اللهجة نفسها التغيرات النفسية التي تمر بها الشخصية، فعند الانتقال من وضع اجتماعي معين إلى آخر، قد تبدأ الشخصية بتبني لغة جديدة، مما يُشير إلى تحول داخلي عميق. كذلك، تُجسد طريقة نطق الكلمات، واختيار التراكيب، مستوى الراحة أو القلق الذي تعيشه الشخصية في لحظاتها المختلفة.

توظيف التنوع اللهجي بين الشخصيات داخل الرواية

يُسهم توظيف التنوع اللهجي بين الشخصيات في إضفاء غنى واقعي على بنية الرواية، حيث يُمكن من خلال اختلاف اللهجات إظهار التعدد الثقافي والاجتماعي في مجتمع الرواية. يُساعد هذا التنوع في خلق شخصيات مميزة لا تتشابه في طريقة تعبيرها، مما يجعل الحوار أكثر ديناميكية ويمنح النص طابعًا دراميًا ممتعًا. يُمكن للكاتب من خلال هذا الأسلوب أن يُظهر الصراعات الطبقية أو الثقافية، ويُبرز التباينات بين الشخصيات في المواقف والانتماءات.

يعكس التنوع اللهجي التعدد الجغرافي والعرقي داخل النص، إذ تُتيح اللهجة للقارئ أن يتعرف على أصل الشخصية ومكان نشأتها. يُمكن أن يُوظف الكاتب هذه الاختلافات لتأكيد وحدة أو انقسام الشخصيات ضمن السرد، فيجعل تقارب اللهجات إشارة إلى الانسجام، واختلافها دلالة على التوتر. يُضيف التباين اللهجي نكهة واقعية إلى الحوارات، ويمنح الشخصيات صوتًا خاصًا بها، لا يُمكن تكراره، مما يُسهم في بناء هوية لغوية متفردة لكل شخصية.

يُبرع الروائي في استغلال هذا التنوع لتطوير الحبكة، إذ تتحول الاختلافات في اللغة إلى أدوات تكشف الفجوات أو الروابط بين الشخصيات. وفي سياقٍ آخر، يُمكن أن يُستخدم التعدد اللهجي كوسيلة لإضفاء طابع فكاهي أو ساخر، خاصة عند وضع الشخصيات في مواقف تُبرز تفاوتاتها اللغوية. ويمنح توظيف اللهجات المتعددة الرواية بُعدًا فنيًا واجتماعيًا يُقربها من واقع القارئ، ويُرسخ شعوره بأن الشخصيات تنتمي لعالم ملموس ينبض بالتنوع والاختلاف.

مقارنة بين تجارب روائية عربية في استخدام اللهجة

تباينت التجارب الروائية العربية في توظيف اللهجات المحلية، إذ سعى كتّاب مختلفون إلى تطويعها داخل بنية السرد بما يخدم عمق الشخصية وصدق الموقف. اتجه بعض الروائيين إلى اعتماد اللهجة كلغة حوار فقط، بينما غامر آخرون بجعلها جزءًا من النسيج السردي نفسه. ساعد هذا الاستخدام على نقل نبض الشارع، وتجذير الشخصيات في بيئاتها الأصلية، مما أضفى على النصوص صدقًا فنيًا ومتانة في تجسيد الواقع. في هذا السياق، لم يكن توظيف اللهجة مجرد خيار لغوي، بل مثّل موقفًا فكريًا وجماليًا يعكس تمسّك الكتّاب بهويتهم الثقافية ومقاومتهم للغة الفصحى الموحّدة التي قد تُفقد النص بعضاً من روحه.

استفاد بعض الكتّاب من اللهجات للتعبير عن الانفعالات الدقيقة وتفاصيل الحياة اليومية التي يصعب نقلها بالفصحى، فاختاروا استخدام اللهجة في الحوارات لتعميق الصدق التعبيري، وفي بعض الأحيان زجّوا بها في السرد لتعزيز روح النص. ولعبت الخلفية الجغرافية والاجتماعية لكل كاتب دورًا كبيرًا في تحديد شكل هذا الاستخدام، حيث ارتبط حضور اللهجة بمدى اقتراب الكاتب من البيئة الشعبية، وبقدرته على التقاط مفردات الحياة اليومية وإعادة إنتاجها فنيًا دون الإخلال بتماسك اللغة الروائية.

اللهجة المصرية في أعمال يوسف إدريس ونجيب محفوظ

برزت اللهجة المصرية في أعمال يوسف إدريس ونجيب محفوظ كأداة فنية فاعلة تجسّد ملامح المجتمع المصري وتعبّر عن همومه وتناقضاته. عمد يوسف إدريس إلى استخدام اللهجة العامية بكثافة داخل الحوار، واستطاع عبرها أن يخلق شخصيات حقيقية تنبض بالحياة. أتقن إدريس نقل الأصوات الشعبية، فجعل من العامية وسيلة لكشف العوالم النفسية والهواجس الداخلية لشخصياته، مع الحفاظ على إيقاع سردي سلس يزاوج بين العامية والفصحى بطريقة متقنة.

من ناحية أخرى، انتهج نجيب محفوظ منهجًا أكثر توازنًا، إذ استخدم الفصحى في السرد وحافظ على العامية في الحوار. أتاح له ذلك خلق تباين دقيق بين السرد العاقل والحوار الحيّ، مما زاد من تفاعل القارئ مع الشخصيات، خصوصًا تلك القادمة من الطبقات الشعبية. رسّخ محفوظ حضور اللهجة في الرواية العربية كجزء من الهوية الثقافية والاجتماعية، وتمكّن من جعل الحوار العامي أداة تعبيرية قادرة على تصوير مشاعر وأفكار لا تنقلها الفصحى بسهولة.

بفضل هذا الاستخدام الفني المدروس، أسهما إدريس ومحفوظ في تحويل اللهجة المصرية إلى عنصر جمالي داخل النصوص السردية، حيث أصبحت ليست فقط وسيلة تواصل، بل أداة لبناء العوالم الروائية بكل تفاصيلها. بالتالي، شكّلت اللهجة المصرية في أعمالهما جسرًا يصل بين القارئ والواقع المعاش، ويعمّق من فهمه للشخصيات والبيئة التي تنتمي إليها.

اللهجة الخليجية في الرواية السعودية المعاصرة

تميّزت الرواية السعودية المعاصرة بتوظيف واضح للهجة الخليجية، خاصة مع تصاعد حركة السرد المحلي الذي يسعى إلى تمثيل الواقع دون تجميل. عمد كثير من الروائيين السعوديين إلى إدخال اللهجة الخليجية في الحوارات بشكل مباشر، مما أضفى طابعًا واقعيًا يلامس الحياة اليومية للقارئ. ساعد هذا التوجه على تقوية العلاقة بين النص والقارئ المحلي، وعلى توثيق ثقافة المجتمع الخليجي وتفاصيله الاجتماعية والرمزية.

استثمرت الروائيات السعوديات، مثل رجاء عالم وبدرية البشر، اللهجة الخليجية لتمثيل قضايا المرأة والعلاقات الاجتماعية، فجعلن من اللهجة وسيلة لتفكيك السلطة الأبوية والتقاليد الجامدة، مع الحفاظ على إيقاع لغوي يجمع بين الشاعرية والواقعية. بينما ركّز كتّاب آخرون مثل عبده خال ويوسف المحيميد على استخدام اللهجة لإضفاء العمق على شخصياتهم، خصوصًا تلك التي تنتمي للطبقات الدنيا أو تعيش على هامش المجتمع.

مع مرور الوقت، لم تعد اللهجة الخليجية مجرد وسيلة لنقل الكلام، بل تحوّلت إلى عنصر بنائي يساهم في خلق هوية سردية مستقلة. أضفت هذه اللهجة روحًا فريدة على النصوص، ومنحتها خصوصية ثقافية تميزها عن باقي الروايات العربية. لذلك، لعبت الرواية السعودية المعاصرة دورًا محوريًا في ترسيخ اللهجة الخليجية داخل الأدب العربي، مما أضفى بعدًا جديدًا على التجربة السردية وأغنى الخطاب الروائي الخليجي.

اللهجة المغربية في نصوص الطاهر بن جلون وأحلام مستغانمي

اتسمت تجربة الطاهر بن جلون وأحلام مستغانمي في توظيف اللهجة المغربية بالحذر والتجريب في آنٍ معًا، إذ حرص الكاتبان على الحفاظ على رصانة اللغة الفصحى، مع فتح المجال للهجة كي تتسلّل إلى النص حين تقتضي الحاجة التعبيرية. اعتمد الطاهر بن جلون على الخلفية الثقافية المغربية الغنية بالموروث الشفهي، فأدخل مفردات وتعابير محلية في حواراته، مما زاد من مصداقية الشخصيات، وقرّب القارئ من الواقع الاجتماعي المغربي.

بالمقابل، استخدمت أحلام مستغانمي، وإن كانت جزائرية، مفردات مغاربية متداولة ضمن اللهجة المشتركة في شمال إفريقيا، خصوصًا في الحوارات العاطفية أو الوصفية، ما أضفى طابعًا شاعريًا على النص. جسّدت اللهجة في نصوصها حالة من الحنين والحميمية، وربطت الشخصيات بجذورها الثقافية واللغوية، مع الحفاظ على هيكل فصيح يسند السرد ويضبط إيقاعه. كذلك حرص الكاتبان على توظيف اللهجة بما لا يربك القارئ غير المحلي، وذلك عبر سياقات لغوية واضحة تشرح المعنى دون الحاجة للشرح الخارجي.

من خلال هذا التوظيف المدروس، نجح بن جلون ومستغانمي في تحويل اللهجة المغربية إلى عنصر دلالي يُثري النص، ويمنحه نكهة محلية ذات بعد جمالي وفكري. بالتالي، لم تمثّل اللهجة في أعمالهما عائقًا لغويًا، بل أداة لصنع التفرد والاقتراب من القارئ العربي، عبر لغة تنبض بالهوية والتفاصيل الحقيقية للحياة اليومية في المغرب العربي.

تأثير اللهجات المحلية على التلقي والتأويل

تُسهم اللهجات المحلية في تشكيل تجربة التلقي والتأويل بشكل عميق، إذ تُضفي طابعًا ثقافيًا واجتماعيًا مميزًا على النصوص، مما يجعلها أكثر التصاقًا ببيئة القارئ ومحيطه. تُعبّر اللهجة عن هوية المتكلم وتُجسّد الخلفية الثقافية التي ينتمي إليها، ولذلك تُسهم بشكل مباشر في توجيه فهم المتلقي للنص ومعانيه الضمنية. تُظهر اللهجات فروقًا دلالية وصوتية قد تؤثر على عملية التأويل، فبعض الألفاظ قد تحمل دلالات تختلف جذريًا من منطقة إلى أخرى، مما يخلق إمكانيات متعددة للفهم والتفسير.

تُعزز اللهجة المحلية من شعور القارئ بالانتماء والحميمية مع النص عندما تكون مألوفة، لكنها قد تُثير شعورًا بالغربة والتشويش إذا كانت غير مألوفة أو غير مفهومة له، مما يعيق الفهم الكامل. يتفاعل المتلقي مع النص بوعي لغوي وثقافي مبني على خبرته السابقة بلغته ولهجته، مما يجعل اللهجة عاملاً فارقًا في تحديد معاني النصوص، خاصة تلك التي تعتمد على إيحاءات أو رموز ثقافية خاصة بمجتمع معين. يؤدي هذا التفاعل إلى إنتاج معانٍ متباينة أحيانًا، تبعًا للخلفيات اللغوية للمتلقين.

في السياقات الأدبية أو الإعلامية، قد تُستخدم اللهجات عمدًا لإضفاء طابع واقعي على الشخصيات أو لنقل رسالة معينة بصورة أكثر تلقائية وقربًا من الجمهور. من جهة أخرى، قد تُستخدم بغرض التهكم أو النقد، مما يجعل التأويل أكثر تعقيدًا. في كل الأحوال، لا يمكن فصل اللهجة عن السياق النصي، لأنها تمثل جزءًا من بنيته المعرفية والثقافية. لهذا، يتطلب التعامل مع اللهجات المحلية وعيًا نقديًا يراعي اختلاف البيئات الثقافية، ويعترف بدورها في تشكيل الوعي القرائي والتأويلي. هكذا تظل اللهجة وسيطًا حيويًا بين النص والقارئ، تؤثر فيه وتتأثر به، مما يجعلها عنصرًا لا يمكن تجاهله في عملية الفهم والتفسير.

كيف يقرأ القارئ لهجة ليست لهجته الأم؟

يواجه القارئ صعوبة مبدئية عند قراءة نص مكتوب بلهجة تختلف عن لهجته الأصلية، حيث يبدأ بمحاولة فهم المفردات والتراكيب التي قد تكون غير مألوفة له. يعتمد الفهم في هذه الحالة على عدة عناصر، منها مدى قرب اللهجة الجديدة من لهجته الأصلية، ومدى تعرضه المسبق لها في حياته اليومية أو عبر وسائل الإعلام. يبذل القارئ جهدًا مضاعفًا في تفكيك المعاني وتخمين السياق، وغالبًا ما يلجأ إلى الاستدلال من القرائن السياقية أو المقارنة بما يعرفه مسبقًا من لغته الأم.

يتفاعل القارئ مع اللهجة الأجنبية عليه بشكل تدريجي، إذ يبدأ في التعرف على النمط الصوتي الخاص بها، ويتكون لديه نوع من الألفة حتى وإن لم يتمكن من فهم كل التفاصيل في البداية. يتطلب الأمر وعيًا لغويًا وقدرة على التكيف مع الاختلافات، إذ تتغير المعاني تبعًا لاختلاف اللهجات، وقد تحمل الكلمة الواحدة معنى مختلفًا تمامًا في لهجة أخرى. كما يستدعي الأمر قدرًا من الصبر والانفتاح لتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية التي قد تُعوق الفهم.

تساعد السياقات العامة للنصوص في تسهيل هذه العملية، إذ يُمكن للقارئ أن يفهم الفكرة العامة من السياق حتى وإن تعذر عليه فهم بعض الكلمات بعينها. ومع التكرار، تتسع قاعدة المفردات لدى القارئ، ويصبح قادرًا على قراءة النصوص المكتوبة بهذه اللهجة بدرجة من الطلاقة. رغم ذلك، يظل التلقي ناقصًا ما لم يتوفر إدراك ثقافي للبيئة التي أنتجت هذه اللهجة، لأن اللهجات لا تُترجم فقط كلمات، بل تحمل ثقافة كاملة خلفها.

هكذا تُصبح عملية القراءة بلهجة غير مألوفة رحلة لا تقتصر على الفهم اللغوي فقط، بل تشمل استيعاب ثقافة الآخر والانفتاح على تجربته التعبيرية، مما يُثري التجربة القرائية بشكل عام ويمنحها بعدًا إنسانيًا ومعرفيًا أوسع.

دور اللهجة في إثارة الجدل أو التفاعل النقدي

تلعب اللهجة دورًا حاسمًا في إثارة الجدل أو التفاعل النقدي، خاصة عندما تُستخدم في سياقات أدبية أو إعلامية تُلامس قضايا اجتماعية حساسة أو تُعبّر عن مواقف ناقدة. تثير اللهجات المحلية مشاعر قوية مرتبطة بالهوية والانتماء، لذلك قد يُنظر إلى استخدامها على أنه تعبير عن مقاومة للسلطة اللغوية المهيمنة أو كسر للأعراف التقليدية للغة الفصيحة. عندما يُعبّر الكاتب أو المتحدث بلهجة معينة، فإنه يستحضر خلفية اجتماعية وثقافية قد تكون محل نقاش أو خلاف، مما يدفع القراء والمستمعين إلى التفاعل النقدي وربما الاعتراض.

تُعزز اللهجة من حيوية النص وتُضفي عليه واقعية وجاذبية، لكنها في ذات الوقت قد تُستقبل على نحو سلبي من جمهور لا ينتمي إلى نفس البيئة الثقافية. قد تُفهم بعض التعابير على نحو خاطئ، أو تُفسر بشكل مُسيء، مما يؤدي إلى نشوء حالة من الجدل. يرتبط ذلك بفكرة التلقي المتعدد، حيث لا يستقبل جميع المتلقين الرسالة بنفس الطريقة، بل يتفاعلون معها وفقًا لخلفياتهم الثقافية واللغوية.

في المساحات النقدية، تُعتبر اللهجة أداة تحليلية مهمة تُستخدم لتفكيك بنية الخطاب وربطه بواقعه الاجتماعي. كما تُستخدم للكشف عن التحيزات اللغوية والتمييز الطبقي أو الجهوي الذي قد يتضمنه النص. كثيرًا ما يُستدعى الجدل حول استخدام اللهجات في الأدب بوصفه مؤشرًا على تغيّر الذوق العام، أو رفضًا للنمط الكلاسيكي في التعبير، مما يفتح المجال لنقاشات أوسع حول وظيفة اللغة في التعبير عن الواقع الاجتماعي المعاصر.

هكذا لا تقتصر وظيفة اللهجة على كونها وسيلة تواصل، بل تتجاوز ذلك لتُصبح عنصرًا فاعلًا في تشكيل المواقف النقدية والتعبير عن الهوية ومقاومة التهميش، مما يمنحها مكانة مركزية في أي حوار حول الثقافة واللغة.

العلاقة بين القارئ واللهجة بوصفها وسيطاً ثقافياً

تُؤسس العلاقة بين القارئ واللهجة كوسيط ثقافي على عملية تبادل معقدة تتجاوز مجرد الفهم اللغوي لتصل إلى تفاعل معرفي وثقافي أعمق. تتوسط اللهجة بين النص والمتلقي، حيث تحمل في طياتها رموزًا ثقافية وتاريخية تشكل جزءًا من ذاكرة الجماعة. عندما يقرأ القارئ نصًا مكتوبًا بلهجة محلية، فإنه لا يتلقى فقط محتوى لغويًا، بل ينخرط في تجربة ثقافية كاملة تنقله إلى عالم مختلف مليء بالصور والتعابير والتقاليد التي تعكس بيئة الكاتب.

توفر اللهجة نافذة لفهم السياقات الاجتماعية التي نشأ فيها النص، وتُساعد القارئ على تبني منظور داخلي أكثر قربًا من تجربة الشخصيات أو المؤلف. في كثير من الأحيان، تُسهم اللهجة في تكسير الحواجز اللغوية الرسمية وتُضفي على النص صدقًا ودفئًا يصعب تحقيقه من خلال اللغة الفصيحة وحدها. في المقابل، قد تُشكل اللهجة تحديًا أمام المتلقي غير المعتاد عليها، مما يستلزم نوعًا من الانفتاح والتأقلم لفهم الأبعاد الثقافية المختلفة التي تنقلها.

تُعيد اللهجة صياغة العلاقة بين الكاتب والقارئ، لأنها تُعبر عن صوت أصيل وغير مصقول، يوصل المشاعر والمعاني بشكل مباشر. تتيح هذه العلاقة فرصة لاكتشاف الآخر والتقارب معه، كما تمنح القارئ أدوات لفهم المجتمع الذي ينتمي إليه النص. تُمثل اللهجة بذلك جسرًا ثقافيًا بين الهويات، يربط بين ما هو فردي وما هو جمعي، وبين ما هو محلي وما هو إنساني. هكذا تتجاوز اللهجة حدود اللغة، وتتحول إلى رمز ثقافي يُسهم في بناء المعنى وإغناء تجربة القراءة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا لا يمكن إغفاله في فهم النصوص وتحليلها.

مستقبل استخدام اللهجات في الرواية العربية

شهدت الرواية العربية خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة في بنيتها اللغوية والأسلوبية، إذ بدأ العديد من الكتّاب في استخدام اللهجات المحلية ضمن نصوصهم الروائية بهدف التعبير عن الشخصيات والبيئات بطريقة أكثر واقعية وصدقًا. ركّز الروائيون على توظيف اللهجة كأداة فنية تسهم في تقريب النص من القارئ، خاصة حين تعكس تلك اللهجة مستوى التعليم والانتماء الطبقي والاجتماعي والثقافي للشخصية. اعتمد بعضهم على إدخال الحوار باللهجة المحلية فقط، بينما ذهب آخرون إلى إدماجها في السرد ذاته، ما أحدث تباينًا واضحًا في مستويات اللغة داخل الرواية الواحدة. ساهم هذا الاتجاه في إثراء النصوص بجرعة من الحيوية والتفرد، كما أكسب الشخصيات طابعًا محليًا أصيلًا يعزز من انغماس القارئ في عوالم الرواية.

استمر النقاش الأدبي حول هذا التوجه، حيث رأى البعض أن إدخال اللهجات يمثل خروجًا عن الفصحى يهدد وحدة اللغة الأدبية، بينما اعتبره آخرون شكلًا من أشكال التجديد المشروع الذي يعكس الواقع العربي المتنوع لغويًا. استند المؤيدون إلى أن الرواية بطبيعتها فن مفتوح، يتيح للكاتب استخدام أدوات متعددة تعكس البيئة بواقعية، فيما اعتبر المعارضون أن الفصحى تملك قدرة شاملة على التعبير دون الحاجة للهروب إلى اللهجات.

تُظهر التجارب الروائية في مصر، ولبنان، والمغرب العربي حضورًا متزايدًا للهجات، خصوصًا في الأعمال التي تلامس الطبقات الشعبية أو تستند إلى السيرة الذاتية. يعكس هذا الاستخدام وعيًا متزايدًا بأهمية اللغة في بناء هوية النص، ويشير إلى تحول مستمر في فهم وظيفة اللغة الروائية. لذلك، يتضح أن مستقبل استخدام اللهجات في الرواية العربية يتجه نحو تكريسها كخيار جمالي مشروع، يُستخدم بحذر وانتقائية وفقًا لمقتضيات البناء الفني دون أن يحلّ كليًا محل الفصحى.

هل يمكن للهجات أن تحل محل الفصحى مستقبلاً؟

تثير مسألة إمكانية حلول اللهجات محل اللغة العربية الفصحى في المستقبل نقاشًا واسعًا في الأوساط الثقافية واللغوية، حيث تتباين الآراء بين من يرى في ذلك خطرًا على وحدة اللغة العربية، ومن يعتبره نتيجة طبيعية لتحولات الواقع اللغوي والاجتماعي. يُلاحظ أن الاستخدام المتزايد للهجات في وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى في بعض أنواع التعليم غير الرسمي، قد أسهم في تعزيز حضور اللهجة في الحياة اليومية للناس، ما دفع بعضهم إلى التساؤل عن مستقبل الفصحى في ظل هذا المشهد المتغيّر.

يرى بعض الباحثين أن اللهجات، رغم قوتها التعبيرية وحضورها الحيّ، تفتقر إلى البنية الموحدة التي تتيح لها أداء الوظائف المعرفية والعلمية والإدارية التي تؤديها الفصحى بكفاءة. ولذلك، يستبعد هؤلاء إمكانية حلول اللهجات محل الفصحى بشكل كامل، لاسيما أن الفصحى لا تزال تُستخدم في المجالات الرسمية والكتابية والتعليمية والدينية. في المقابل، يرى آخرون أن اللهجات قد تتطور عبر الزمن، وتكتسب شكلًا قياسيًا يُمكّنها من أداء أدوار أكبر، خاصة إذا استمرت الفصحى في التراجع عن الميدان الشفهي اليومي.

مع ذلك، لا يمكن تجاهل أن كثيرًا من الناس، خاصة في الجيل الجديد، يجدون اللهجات أقرب إلى ذواتهم وأسهل في الاستخدام، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في علاقة الأفراد باللغة. ومع استمرار هذا الاتجاه، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيات تعليم الفصحى، وتفعيل أدوات جديدة تضمن استمرار استخدامها دون تعارض مع حضور اللهجات. بناءً عليه، يمكن القول إن اللهجات لن تحل محل الفصحى، لكنها ستستمر في التعايش معها، وستحظى بمساحة متزايدة في التعبير الثقافي والفني.

توقعات النقاد والكتّاب حول استمرار استخدام اللهجات

تتعدد توقعات النقاد والكتّاب حول مستقبل استخدام اللهجات في الأدب العربي، خاصة بعد أن أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكثير من النصوص الروائية والمسرحية والسينمائية. يعترف عدد كبير من الكتّاب بأن اللهجات باتت ضرورة فنية في بعض الأحيان، لأنها تعبّر بصدق عن الواقع المعاش، وتنقل نبض الشارع والتفاصيل اليومية التي قد تعجز الفصحى عن إيصالها بالزخم ذاته. يرى بعض النقاد أن استمرار استخدام اللهجات مرتبط بقدرة الكاتب على توظيفها بشكل ذكي ومتوازن لا يُضعف اللغة بل يعزز من صدقية النص وواقعيته.

يرجّح البعض أن المستقبل سيشهد نمطًا من الكتابة الهجينة التي تجمع بين الفصحى واللهجات في إطار فني متناغم، دون أن يُنظر إلى هذا المزج باعتباره تراجعًا أو ضعفًا لغويًا. بل يؤمنون أن المزج المدروس بين المستويين اللغويين يمنح الرواية العربية بعدًا تعبيريًا أوسع، ويقرّبها من المتلقي العربي الذي بات أكثر انفتاحًا على التعدد اللغوي داخل النص الواحد. في المقابل، يبدي آخرون تحفظًا، ويخشون من أن يُفضي التوسع في استخدام اللهجات إلى تقويض المكانة الرمزية للفصحى.

مع ازدياد الإنتاج الأدبي الرقمي وتعدد منصات النشر، يتوقع النقاد أن يتسع نطاق التجريب اللغوي، ما يفتح المجال أمام تنوعات لهجية جديدة قد تدخل الأدب وتفرض نفسها كخيار فني واقعي. ومع ذلك، يجمع أغلب الكتّاب والنقاد على أن الحفاظ على الفصحى لا يتعارض مع تطويع اللهجات، طالما جرى ذلك وفق رؤية فنية تحترم قواعد اللغة وتعزز من قيمة النص الأدبي. لذا، فإن مستقبل استخدام اللهجات مرهون بالوعي النقدي والجمالي الذي يرافق توظيفها، وليس بمجرد الميل للتقليد أو التبسيط.

اللهجة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية

فرض تطور الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية تحديات وفرصًا جديدة أمام مسألة استخدام اللهجات، حيث بدأ الذكاء الاصطناعي يقتحم مجالات اللغة والتحليل النصي والتفاعل الصوتي بوتيرة متسارعة. أدّى هذا التطور إلى تسليط الضوء على الفروق الدقيقة بين اللهجات، وأظهر الحاجة إلى معالجات لغوية خاصة بكل لهجة كي يتمكن النظام من فهم المحتوى بدقة. واجهت اللهجات في البداية صعوبات في التعرف والتحليل، نظرًا لافتقارها إلى قواعد معيارية واضحة، ما جعل معالجتها تقنيًا أمرًا معقدًا.

رغم ذلك، استثمرت العديد من شركات التقنية في تدريب نماذج لغوية على اللهجات العربية المختلفة، مثل اللهجة المصرية والخليجية والشامية، لتحسين أداء التطبيقات الصوتية ومساعدات الذكاء الاصطناعي. ساعد هذا التوجه في تعزيز مكانة اللهجات رقميًا، وفتح المجال لاستخدامها في الترجمة الفورية، وخدمة العملاء، والمحتوى التفاعلي. ومع انتشار تطبيقات الترجمة الآلية، بدأت بعض الأنظمة تدعم الترجمة بين لهجات مختلفة أو من اللهجات إلى الفصحى والعكس، ما يساهم في تطوير بنية اللهجات ذاتها وجعلها أكثر وعيًا وتقييدًا.

من جهة أخرى، أظهر الذكاء الاصطناعي قدرة ملحوظة على فهم السياق الثقافي والاجتماعي المرتبط باللهجة، ما عزز من إمكانيات استخدامها في الإعلام والتسويق والتعليم التفاعلي. ومع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، يتوقع الخبراء أن يصبح التعامل مع اللهجات أكثر دقة، خاصة إذا تم تطوير قواعد معيارية تستند إلى الاستخدام الفعلي. لذلك، يبدو أن تطور الذكاء الاصطناعي لا يُهدد اللهجات، بل يعيد تشكيل حضورها ويمنحها فرصًا جديدة لتثبيت مكانتها كلغات تواصل فعّالة في العصر الرقمي.

كيف تؤثر اللهجة المحلية على العلاقة العاطفية بين القارئ والنص؟

تُعزز اللهجة المحلية من العلاقة العاطفية بين القارئ والنص من خلال قدرتها على استحضار صور مألوفة ومواقف مأخوذة من الحياة اليومية. عندما يقرأ القارئ حوارًا باللهجة التي نشأ على سماعها، يشعر بأن النص يخاطبه مباشرة، ما يولّد شعورًا بالألفة والانتماء. هذا التأثير لا ينبع فقط من الكلمات، بل من الإيقاع العاطفي الذي تحمله اللهجة، وقدرتها على التعبير عن الفرح، الحزن، السخرية أو الغضب بطريقة تلقائية، تعجز الفصحى أحيانًا عن إيصالها بنفس الدفء والصدق.

ما دور اللهجة في التعبير عن التحولات الداخلية للشخصية الروائية؟

تلعب اللهجة دورًا مهمًا في التعبير عن التحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها الشخصية داخل النص. فقد تبدأ الشخصية بلهجة محلية بسيطة تعكس طبقة اجتماعية معينة، ثم تتطور لغتها مع تغير موقعها الاجتماعي أو الثقافي. هذا الانتقال يُعد أداة فنية تكشف عن النمو أو التمزق الداخلي الذي تعيشه الشخصية. استخدام اللهجة في هذا السياق يُضفي بعدًا ديناميكيًا على الشخصية ويجعل تطورها ملموسًا للقارئ دون الحاجة إلى شرح مباشر.

ما الفرق بين استخدام اللهجة لتجسيد الواقع، واستخدامها كأداة رمزية في السرد؟

عند استخدام اللهجة لتجسيد الواقع، فإن الكاتب يسعى إلى تقديم صورة دقيقة وحية للحياة اليومية، تعكس طريقة الناس في الحديث والتفاعل، ما يمنح النص مصداقية سردية. أما في الاستخدام الرمزي، فإن اللهجة تتحول إلى أكثر من وسيلة تواصل، لتصبح رمزًا للانتماء، أو المقاومة، أو حتى للاغتراب، حسب السياق السردي. في هذه الحالة، لا تُقرأ اللهجة فقط بوصفها لغة، بل بوصفها موقفًا أيديولوجيًا أو طبقيًا أو ثقافيًا، ما يُضفي على النص عمقًا تأويليًا إضافيًا.

وفي ختام مقالنا، يتضح إن حضور اللهجات المحلية المُعلن عنها في السرد الروائي العربي لم يأتِ ليُضعف من مكانة الفصحى أو ليُربك القارئ، بل جاء ليُعيد تشكيل علاقة النص بواقعه وجمهوره. لقد أثبتت التجارب الروائية أن اللهجات يمكن أن تكون جسرًا حيويًا بين الشخصيات والقراء، إذا ما استُخدمت بوعي جمالي ودلالي. ومع اتساع رقعة التنوع الثقافي واللغوي في المجتمعات العربية، يصبح من الضروري أن يُنظر إلى اللهجة كعنصر فني مشروع، يحمل ذاكرة الجماعة، ويمنح النص بعده الإنساني العميق. بين تحديات التلقي وثراء التعبير، يظل توظيف اللهجات اختبارًا لمهارة الكاتب في ضبط الإيقاع السردي دون المساس بروح اللغة، وبقى الرواية فنًّا حرًا، تتسع لغته لكل ما يلامس الواقع ويصنع المعنى.